Datenquelle:

BAFU

(Bundesamt für Umwelt)

Nachführung: periodisch durch BAFU

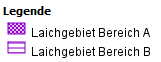

In der Schweiz leben heute 19 Amphibienarten - fast alle befinden sich auf der Roten Liste der gefährdeten Tierarten. Die Fläche der Feuchtgebiete als Lebensraum der Amphibien schrumpfte in den letzten 100 Jahren auf weniger als einen Zehntel zusammen. Die noch erhaltenen Lebensräume sollten deshalb gesichert werden. Als Laichgewässer bevorzugen die meisten Arten stehende Kleingewässer wie Tümpel und Weiher. Neben kleineren Tümpeln bis zu grossen Feuchtgebietskomplexen bilden Kies- und Lehmgruben einen wichtigen Anteil (rund ein Fünftel der Gesamtobjekte) des Inventars. Im Laufe der Nutzung haben sie sich zu schützenswerten naturnahen Standorten entwickelt. Die Wanderobjekte beinhalten genutzte Gruben, innerhalb deren die dynamische Voraussetzung für eine Erhaltung der vorkommenden Amphibienbestände erhalten werden soll. Als viertes Bundesinventar gemäss Art. 18a NHG setzte der Bundesrat 2001 das Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete mit 701 Objekten in Kraft, welches in den Jahren 2003 und 2007 mit zwei Ergänzungen komplettiert wurde und nun 824 (742 ortsfeste und 82 Wander-) Objekte umfasst.

![]()

Flachmoore sind Überreste der ursprünglichen Natur- und Kulturlandschaft und sind stark im Rückgang begriffen. Sie beherbergen hochangepasste Lebensgemeinschaften von Pflanzen und Tieren mit einer grossen Zahl gefährdeter Tier- und Pflanzenarten. Das wissenschaftliche Flachmoorinventar wurde in den Jahren 1987 - 90 von einer Arbeitsgemeinschaft im Auftrag des EDI erhoben. Gemäss Art. 18a des Bundesgesetzes vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG) bezeichnet der Bundesrat die Biotope von nationaler Bedeutung, bestimmt deren Lage und legt die Schutzziele fest. Dies geschieht jedoch erst nach Anhören der Kantone.Der Bundesrat setzte 1994 die Flachmoorverordnung mit dem Bundesinventar mit einer ersten Serie von 728 Objekten im Anhang in Kraft, eine zweite Serie mit 364 Objekten folgte 1997, die dritte, abschliessende Serie mit 71 Objekten 1998. Revisionen einiger Objekte erfolgten 2001, 2004 und 2007 auf Antrag der Kantone.

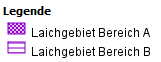

Hochmoore gehören zu den empfindlichsten Lebensräumen in der Schweiz und sind stark im Rückgang begriffen. Heute existieren noch zwischen 10 und 20% des ursprünglichen Bestandes. Das wissenschaftliche Hochmoorinventar wurde im Auftrag der Pro Natura Helvetica in den Jahren 1978 bis 1984 von der Abteilung Landschaft der WSL (Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft) erhoben. Gemäss Art. 18a des Bundesgesetzes vom 1. Juli 1966 über den Natur-und Heimatschutz (NHG) - in Kraft seit dem 1. Februar 1988 -bezeichnet der Bundesrat die Biotope von nationaler Bedeutung, bestimmt ihre Lage und legt die Schutzziele fest. Dies geschieht jedoch erst nach Anhören der Kantone. Als erstes Bundesinventar gemäss Art. 18a NHG setzte der Bundesrat 1991 das Bundesinventar der Hoch- und Übergangsmoore mit 514 Objekten in Kraft, welches 2003 mit einer 2.Serie ergänzt und 2007 revidiert wurde und nun 545 Objekte umfasst.

![]()

Auen sind als natürliche Lebensräume im Überschwemmungsbereich von Gewässern im Rückgang begriffen. Das wissenschaftliche Aueninventar wurde vom EDI im Mai 1981 in Auftrag gegeben und an der eidgenössischen Anstalt für das forstliche Versuchswesen (heute WSL) in der Forschungsgruppe Vegetationskunde erstellt. Gemäss Art 18a des Bundesgesetzes vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG) - in Kraft seit dem 1. Februar 1988 - be- zeichnet der Bundesrat die Biotope von nationaler Bedeutung, bestimmt ihre Lage und legt die Schutzziele fest. Dies geschieht jedoch erst nach Anhören der Kantone. Als zweites Bundesinventar gemäss Art. 18a NHG setzte der Bundesrat 1992 das Bundesinventar der Auengebiete mit 169 Objekten in Kraft, welches in den Jahren 2001, 2003 und 2007 mittels dreier Ergänzungen komplettiert wurde. Zwischen 1995 und 1997 wurde das Inventar der Gletschervorfelder und alpinen Schwemmebenen (IGLES), als wissenschaftliches Inventar, die Grundlage der 1. Ergänzung erarbeitet.

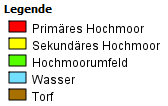

Die Schweiz weist eine besondere Bedeutung als Überwinterungs- und Rastplatz für verschiedene ziehende Wasservogelarten auf. In Erkenntnis dieser Bedeutung hat der Bundesrat 1974 das „Übereinkommen über Gewässer und Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung“ unterzeichnet. Das Übereinkommen wurde 1971 in Ramsar abgeschlossen (Ramsarkonvention). 1975 hat es die Bundesversammlung ratifiziert. 1976 wurde aufgrund früherer Kriterien ein Inventar der Wasservogelreservate von internationaler Bedeutung für die Schweiz erarbeitet. Die Schweizerische Vogelwarte Sempach hat 1995 die zweite revidierte Fassung dieses Inventars inklusive den Objekten von nationaler Bedeutung vorgelegt. Gemäss Artikel 11 des neuen Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (JSG) ist der Bund verpflichtet, Wasser- und Zugvogelreservate von internationaler Bedeutung auszuscheiden. Das vorliegende Inventar enthält nach den Revision von 1992, 2001 und 2009 die wichtigsten der im Inventar der Vogelwarte enthaltenen Gebiete, wovon 10 von internationaler und 26 von nationaler Bedeutung.

![]()

Trockenwiesen und -weiden sind von landwirtschaftlicher Nutzung geprägte, artenreiche Lebensräume. Auf der Basis des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz werden die wertvollsten Flächen kartiert und bewertet, damit diese durch die Aufnahme in das Bundesinventar besser geschützt werden können. Seit Ende des 19. Jahrhunderts ist der Bestand an Trockenwiesen und -weiden um rund 90% zurückgegangen. Parallel dazu gerieten die in diesen Lebensräumen heimischen Arten immer mehr unter Druck: Heute sind knapp 40% aller Pflanzenarten und 50% aller Tierarten, die auf trockene Standorte angewiesen sind, in den nationalen Roten Listen aufgeführt.